Viele Personen können die Gedanken gut nachempfinden: „Bin ich wirklich gut genug? Ich hätte noch viel besser sein können!“ oder „Was, wenn alle merken, dass ich gar nicht so gut bin, wie die anderen denken?“. – Selbstzweifel trotz Leistung: Das Impostor-Phänomen. Ein Beitrag von Kathrin Schütz.

Beim Hochstapler-Phänomen (auch Impostor-Syndrom genannt) geht es um die Sorge, nicht kompetent genug zu sein, obwohl man offensichtlich erfolgreich ist. „Da hatte ich einfach Glück!“ oder „Na ja, dass es so gut gelaufen ist, ist dem Zufall geschuldet!“ sind mögliche Erklärungen für Erfolge. Sogar Albert Einstein, als ein Genie der Wissenschaft, litt an Selbstzweifeln und wird im Zusammenhang mit dem heutigen Impostor-Konzept genannt.

Das Impostor-Selbstkonzept – typisch weiblich?

Die Grundidee beschrieben die Therapeutinnen Pauline Clance und Suzanne Imes bereits im Jahr 1978. Demnach zeigen Personen mit einer höheren Ausprägung des Impostor- Selbstkonzepts die Tendenz, objektive Erfolgsindikatoren nicht auf ihre eigenen Fähigkeiten, sondern beispielsweise auf Glück oder übermäßige eigene Anstrengung zurückzuführen. Diese Personen fühlen sich unqualifiziert und als Hochstapler:innen. Sie denken, die anderen überschätzen sie. Das eigene, subjektive Gefühl von Inkompetenz und der offensichtliche Erfolg passen nicht zusammen. Für die Betroffenen kann es sich so anfühlen, als würden sie eine Maske tragen. Und das kann belastend sein, denn diese Situationen kommen ja immer wieder auf sie zu. Und auch das Gedankenkarussell wiederholt sich. Es scheint unlogisch: Denn genau die Erfolgserlebnisse, die normalerweise für eine höhere Selbstwirksamkeit sorgen können, scheinen hier nichts zu bringen oder sogar erst recht für Stress zu sorgen.

Pauline Clance und Suzanne Imes bemerkten vor knapp 50 Jahren in ihren Sitzungen, dass viele erfolgreiche Frauen an starken Selbstzweifeln litten. Sie vermuteten, dass dies mit dem damals vorherrschenden Geschlechterstereotyp zusammenhinge, das von dem Vorurteil ausging, Frauen seien weniger intelligent und kompetent als Männer. Daraus schlussfolgerten sie, dass die Betroffenen dieses Stereotyp mit allen Einstellungen und Gedanken verinnerlicht hatten und genau das zu Selbstzweifeln führe (Clance & Imes, 1978).

Aktuelle Studien zum Impostor-Syndrom zeigen jedoch keine eindeutig höheren Werte bei Frauen, in einigen Studien hatten männliche Befragte insgesamt höhere Werte oder es wurden gar keine signifikanten Unterschiede gefunden. Es kann also alle betreffen.

Der Impostor-Zyklus

Nach Clance (1985) durchlaufen die Betroffenen bei jeder Leistungsanforderung einen Zyklus, der mit Angst, Zweifeln und Sorgen einhergeht. Dabei schieben sie die Aufgaben erst einmal vor sich her (Prokrastination) oder sie fangen schon zu Beginn an, sich extrem gut vorzubereiten und investieren sehr viel Zeit und Mühe. Haben sie die Aufgabe schließlich erledigt, sind sie für eine gewisse Zeit erleichtert. Folgen dann jedoch positive Rückmeldungen von außen, wird die eigene Leistung abgewertet und die vorherige Erleichterung verschwindet einfach. Ist es gut gelaufen und haben die vermeintlichen Hochstapler:innen im Vorfeld prokrastiniert, schieben sie die gute Leistung auf Glück oder Zufall. Der Erfolg wird der eigenen übersteigerten Anstrengung zugeschrieben, wenn sie sich extrem gut vorbereitet haben. So oder so wird der Erfolg nicht verinnerlicht beziehungsweise internalisiert. Dabei wird auch angenommen, dass das Impostor-Selbstkonzept vor allem in der westlichen Leistungsgesellschaft vertreten ist.

Hochstapler:innen im Coaching

Im (pferdegestützten) Coaching kann das Hochstapler-Selbstkonzept sehr gut bearbeitet werden. Oftmals spielen weitere Themen wie die Kontrollüberzeugung, die Selbstwirksamkeitserwartung und das Stresserleben eine wichtige Rolle. In den Gesprächen können wir auf Beispielsituationen und zugehörige Gedanken sowie Verhaltensweisen eingehen.

Im pferdegestützten Coaching absolvieren die Klient:innen einen Parcours mit Stangen, Pylonen, Plastikplanen etc. mit einem oder mehreren Pferden. Dabei reiten sie nicht. Die eine oder andere herausfordernde Situation kann dabei sein: Geht das Pferd überhaupt mit? Klappt alles auf Anhieb oder braucht es eine flexible Herangehensweise mit einem Plan A, B und C?

Die Erlebnisse in der Übung werden anschließend reflektiert. Genau an dieser Stelle werden Selbstzweifel sichtbar. Zunächst beschreiben die Klient:innen ihre eigenen Erlebnisse und gehen auf Fragen der Coaches zum Erlebten ein. Hier sind einige Personen erleichtert, dass das Pferd überhaupt mit ihnen gegangen ist und sie die Stationen gemeistert haben. Teilweise tauchen hier bereits Zweifel und eine gewisse Unzufriedenheit über das auf, was vielleicht nicht so gut geklappt hat. Im Gruppensetting wird es danach in Bezug auf den Hochstapler-Aspekt spannend: Die Anwesenden sind angehalten, ihre Beobachtungen ressourcenorientiert wiederzugeben. Hier folgt also positives Feedback. Beim anschließenden Transfer in den Alltag finden sich die Klient:innen immer an verschiedenen Punkten wieder: „Im Alltag bin ich auch so, das kenne ich von mir.“ Und oft geht es darum, dass sie sich selbst unsicher fühlen, obwohl andere den Betroffenen positives Feedback geben. Auch wenn es gut lief, beachten sie diese Tatsache kaum und sind auch nicht besonders stolz auf sich .

Der große Mehrwert an dieser Stelle ist die Videoanalyse: Hier erfolgt der Abgleich zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Positives Feedback von außen ist zwar gut, aber wird nicht immer verinnerlicht (internalisiert). Die Außensicht über das Video und die Erläuterungen, warum das Pferd in der Interaktion an welcher Stelle wie reagiert hat, eröffnen den Klient:innen ganz neue Sichtweisen. Dazu kommt, dass Pferde uns keinen Gefallen tun. Etwas mit einem so großen Tier gemeinsam geschafft zu haben, macht uns stolz! Und dieses Feedback lässt sich für viele leichter annehmen als der gut gemeinte Schulterklopfer oder nette Spruch einer anderen Person. So kann auch die Selbstwirksamkeitserwartung der Klient:innen gesteigert werden.

Diese Erkenntnisse sind der erste Schritt zur weiteren Reflexion und Anwendung des Wissens im Alltag. Dabei helfen auch positive Affirmationen, die unsere Klient:innen selbst entwickeln: positiv formuliert, ich-bezogen, im Hier und Jetzt.

Dieser Beitrag basiert auf einem bereits veröffentlichten Artikel, der erstmals in unserem Magazin Praxis Kommunikation, Ausgabe 4/2025, erschienen ist. Weitere Informationen zur Ausgabe finden Sie hier.

Prof. Dr. phil. Kathrin Schütz

Ausbilderin und Coach für pferdegestützte Persönlichkeitsentwicklung Fachbuchautorin, Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius und Forscherin für Psychologie im Reitsport. Siehe auch: www.pferdecoaching-institut.de

Literatur

- Clance, P. R.: The impostor phenomenon: Overcoming the fear that haunts your success. Peachtree Publishers, Atlanta 1985.

- Clance, P. R., & Imes, S. A. (1978). The imposter phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 15(3), 241–247. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.1037/h0086006

- Schütz, K.: Pferdegestütztes Coaching – psychologisch basiert und wissenschaftlich fundiert. Springer, Berlin 2022.

- Schütz, K. & Steinhoff, J. (2019). Einfluss von pferdegestützten Coachings auf die Selbstwirksamkeitserwartung. Coaching | Theorie & Praxis, 5, 11–22. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.1365/s40896-019-0028-5

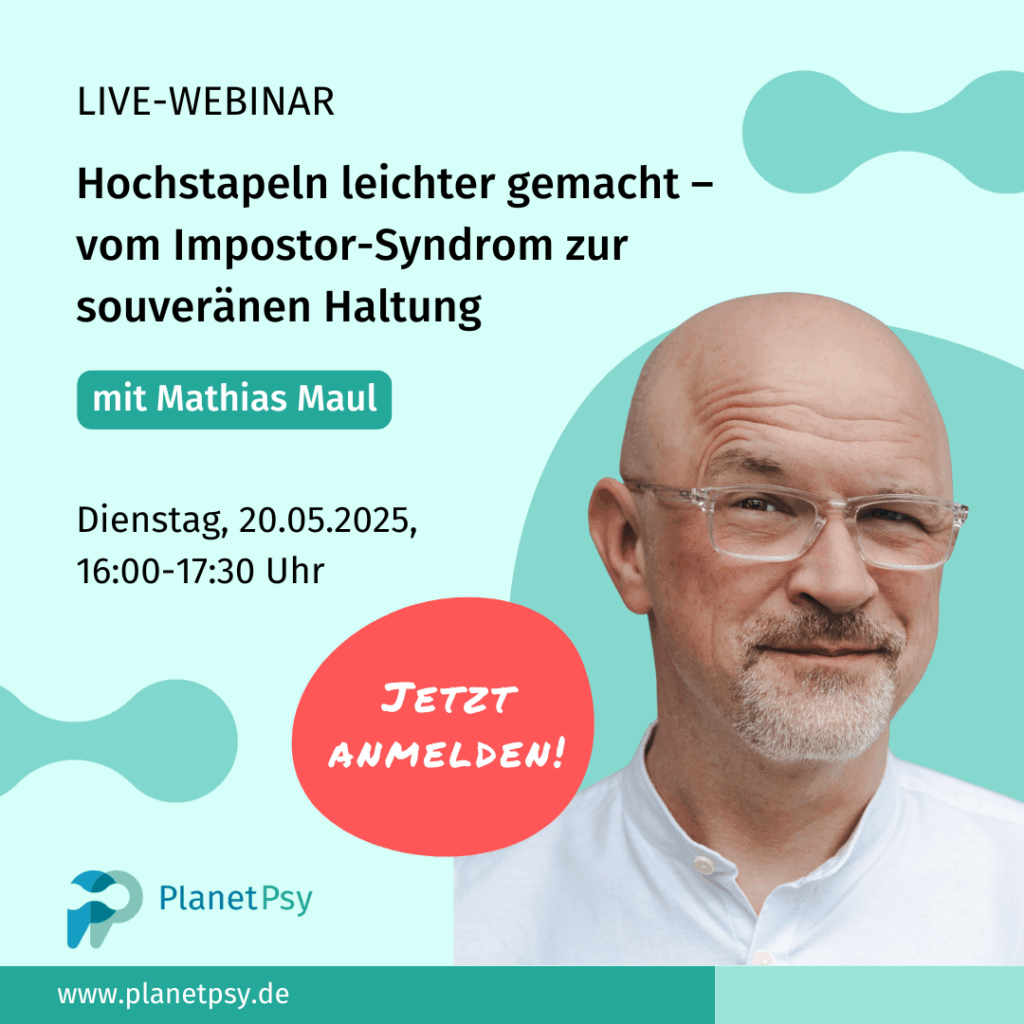

Selbstzweifel adé: So entkommen Sie dem Impostor-Denken

- Eigene Muster erkennen: Erfahren Sie, wie sich das Impostor-Syndrom zeigt – und warum gerade engagierte Menschen betroffen sind.

- Psychologische Hintergründe verstehen: Lernen Sie, welche Rolle Perfektionismus, Leistungsdruck und Arbeitskultur spielen.

- Strategien für mehr Souveränität und Selbstfreundlichkeit: Lernen Sie konkrete Ansätze kennen, um Hochstapler-Gefühle zu entkräften und mit mehr Freundlichkeit auf sich selbst zu blicken.